第5回:歯周病と全身の関わりを知ろう!

平成30年06月21日

歯周病と全身の関わりを知ろう!

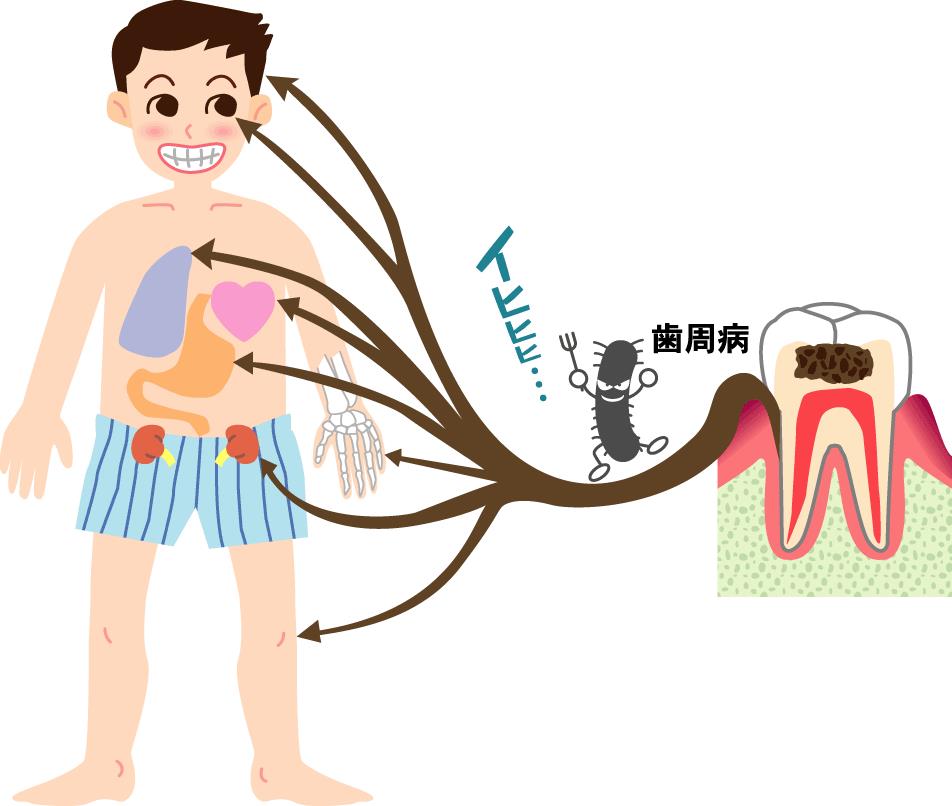

歯周病は歯を失う最大の要因になっています。歯を失うことにより全身の健康に悪影響を及ぼすことは想像に難くないと思います。しかし、近年、多くの研究から、歯周病そのものも全身の健康に関わっていることが分かってきています。

慢性的な歯周病は、歯周病菌やその菌が産生する毒素、炎症反応性物質などが、歯ぐきの毛細血管を通して、全身のあらゆる組織に送られ、それぞれの組織で悪影響を及ぼしています。特に、①心臓血管疾患、②糖尿病、③低体重児出産などを引き起こすリスクが高まることは、よく知られるようになってきました。また、唾液に含まれる細菌が誤って気管支、肺に入ると気管支炎や誤嚥性肺炎の原因になります。

さらに、最近では歯周病と肥満やメタボリックシンドロームとの関連も注目されています。

歯周病は全身にかかわり影響を及ぼす

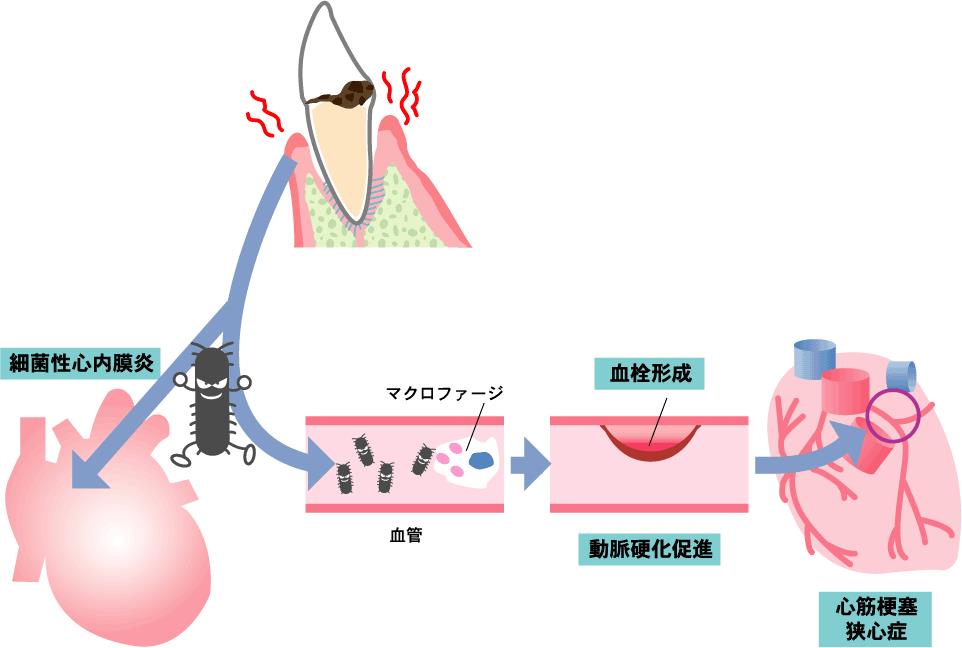

歯周病と心臓血管疾患との関わり

慢性的な歯周病により、歯周病菌が血管内に入り込み、心臓に送られます。

そこで歯周病菌が心臓の弁や内膜にとりついて感染をおこし、心内膜炎をおこします。

また、歯周病菌が心臓の血管にとりついて血栓を形成すると、血管が狭くなったり、血管内皮に傷が入ることにより動脈硬化をおこし、狭心症や心筋梗塞の発症リスクが高まります。

また、動脈硬化は心臓だけでなく、全身のあらゆる血管でおこる可能性があり、脳卒中などの発症リスクも高くなります。

歯周病と心臓血管疾患の関係

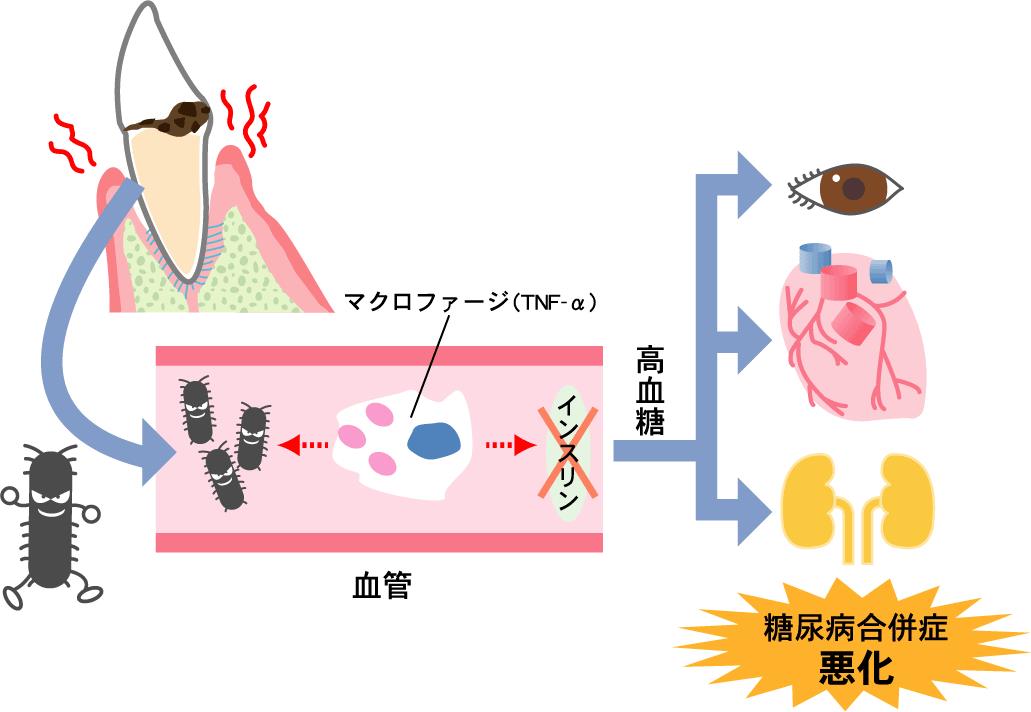

歯周病と糖尿病との関わり

慢性的な歯周病により、歯周病菌由来の毒素や炎症性反応物質が血管を通し、全身へ送られます。そこで、筋肉細胞や脂肪細胞に作用して糖の代謝を妨げたり、すい臓で作られるインスリン(血中の糖濃度を下げるホルモン)の働きを弱めます。

さらに、糖尿病が悪化することにより、糖尿病の合併症(網膜症、腎臓病、神経障害など)の発症リスクも高まります。

最近では、特に歯周病と糖尿病は密接に関わっていることが分かっており、お互いが影響し合っていると言われています。歯周病の治療をすることで、糖尿病も改善することも分かってきています。

歯周病と糖尿病の関係

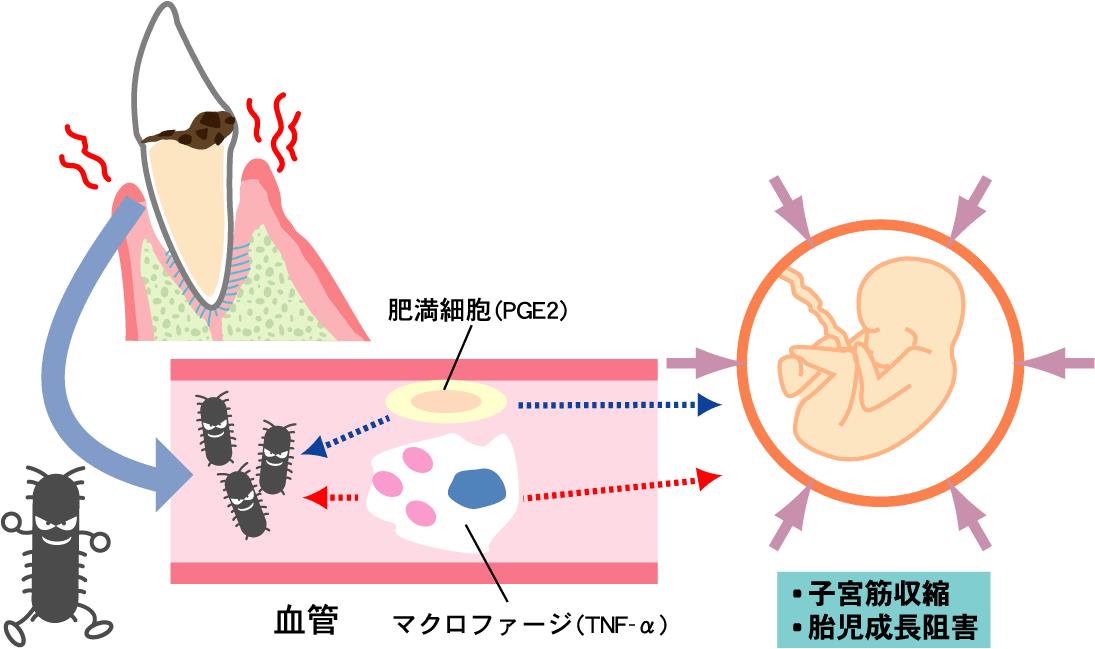

歯周病と低体重児出産との関わり

慢性的な歯周病により、歯周病菌や炎症性反応物質が血管を通し、子宮筋に作用して子宮の収縮を早めることで早産や低体重児出産のリスクが高まると言われています

妊娠中は女性ホルモンの関係で歯肉炎になりやすいと言われています。また、つわりなどで口腔内の衛生状態が悪くなりやすく、特に注意が必要です。

歯周病と胎児の低体重・早産との関係

歯周病は上記の疾患以外にも、骨粗しょう症、肺炎などの疾患や肥満などの生活習慣病との関わりが分かってきています。

これまで、歯周病は歯ぐきから血がでたり、歯がぐらぐらしたりと口の中だけの病気と考えられてきましたが、このように口の中だけでなく、全身の健康に影響を及ぼしています。したがって、歯周病の予防や早期治療は全身の健康のためにも、とても大切なのです。

一般社団法人 佐賀県歯科医師会

成人産業保健委員会副委員長 尾鷲 俊行

※ 次回は、平成30年9月頃公開予定です。

- 第21回:口腔がんについて

- 第20回:歯科検診の重要性について

- 第19回:う蝕予防とフッ化物配合歯磨剤

- 第18回:むし歯の原因と予防について

- 第17回:口腔機能低下症について

- 第16回:歯周治療の必要性について

- 第15回:薬剤関連顎骨壊死について

- 第14回:歯科健診の重要性について

- 第13回:歯周病と歯並びの関係について

- 第12回:いわゆる「口内炎」について

- 第11回:加齢と歯・口腔周囲組織の変化について

- 第10回:喫煙と口腔内の病気の関係性について

- 第9回:口腔がんって何?

- 第8回 : 歯周病について ~まとめ~

- 第7回:歯周病の2大危険因子「糖尿病」と「喫煙」について

- 第6回:歯周病の治療について知ろう!

- 第4回:歯周病の原因を知ろう!

- 第3回:歯周病の進み方を知ろう!

- 第2回:歯周病の基礎知識

- 第1回:健口で健康に ~手に入れよう!口から体の健康を~