第2回:歯周病の基礎知識

平成29年09月15日

歯周病の基礎知識

今回からは歯周病について詳しくお話ししていこうと思いますが、その前に歯周病の歯周ってなにか分かりますか?歯ぐき・・・のこと?と思っている方が多いかもしれません。

正解は読んで字のごとく歯の周りの組織のことです。そうです、歯周病とは歯の周りの組織が病気になっていることなのです。

|歯の構造

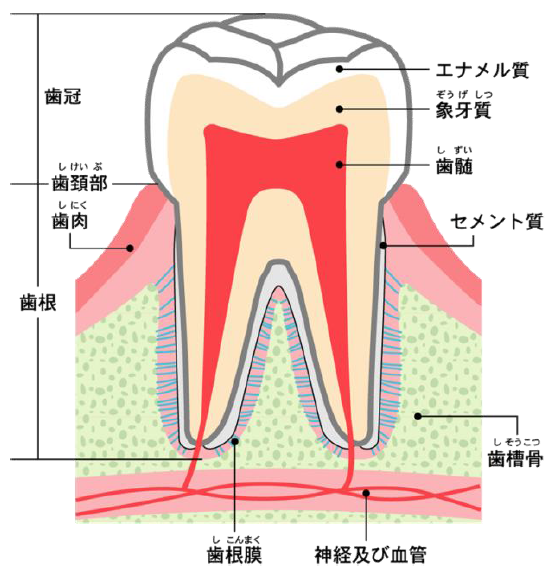

では、歯の周りの組織とはなにか、はじめに歯の構造について知っておきましょう!

まずは歯の本体とそれ以外(歯周組織)に分けられます。

歯の本体は

○エナメル質・・・歯の一番外側の組織で、人体でもっとも硬い。

○象牙質・・・・・歯の本体のほとんどを成す組織。

○歯髄・・・・・・歯の中心部にあり、神経や血管が集まっている。

歯周組織は

○歯槽骨・・・・・あごの骨のことで、歯を支える組織。

○歯肉・・・・・・歯槽骨を覆う組織。

○セメント質・・・歯の根っこ部分の象牙質を覆う組織。

○歯根膜・・・・・セメント質と歯槽骨をつないでいる組織。

以上からなります。

|国民病の歯周病

したがって、歯周組織の4つの組織のどれかひとつでも病気になっている場合、歯周病となるのです。また、乳歯(子どもの歯)の場合も基本的な構造は永久歯(おとなの歯)と同じになりますので、意外かもしれませんが子どもでも歯周病になることもあります。

前回お話したように、日本国民の8割以上が歯周病になっていると言われています。高校生や中学生はもちろん、小学生でも歯周病になっている子が増えています。

|歯周病の症状と予防対策

一般的に歯周病とは歯肉炎と歯周炎のことを言います。

歯肉炎とは歯肉に限局した炎症のことで、おもに歯肉の発赤、腫れ、出血などの症状がみられます。歯周炎とは歯周組織のうち歯肉以外の組織に炎症が波及した状態を言い、セメント質の汚染、歯根膜の剥離、歯槽骨の吸収などが起こり、歯肉炎の症状の他に歯根部の露出、歯の動揺などの症状がみられます。歯周組織の構造から分かるように、健康な歯周組織がいきなり歯周炎を引き起こすことはありません。まずは、健康な状態から歯肉炎になり、その状態が続くと徐々に歯周炎を引き起してしまうのです。

歯周病は初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、症状がでたときには歯周病がかなり進行してしまっている場合もあり、やむなく抜歯に至るケースも多々あります。

したがって、痛みなどの症状がなくても、定期的に歯科医院で歯周組織の検査をし、現在の自身の歯周組織の状態を知り、さらには歯周病を予防していくということがもっとも大事になります。

次回は、歯周病の進行について、もう少し掘り下げてお話ししたいと思います。

一般社団法人 佐賀県歯科医師会

成人産業保健委員会副委員長 尾鷲 俊行

※ 次回は、平成29年12月頃公開予定です。

- 第21回:口腔がんについて

- 第20回:歯科検診の重要性について

- 第19回:う蝕予防とフッ化物配合歯磨剤

- 第18回:むし歯の原因と予防について

- 第17回:口腔機能低下症について

- 第16回:歯周治療の必要性について

- 第15回:薬剤関連顎骨壊死について

- 第14回:歯科健診の重要性について

- 第13回:歯周病と歯並びの関係について

- 第12回:いわゆる「口内炎」について

- 第11回:加齢と歯・口腔周囲組織の変化について

- 第10回:喫煙と口腔内の病気の関係性について

- 第9回:口腔がんって何?

- 第8回 : 歯周病について ~まとめ~

- 第7回:歯周病の2大危険因子「糖尿病」と「喫煙」について

- 第6回:歯周病の治療について知ろう!

- 第5回:歯周病と全身の関わりを知ろう!

- 第4回:歯周病の原因を知ろう!

- 第3回:歯周病の進み方を知ろう!

- 第1回:健口で健康に ~手に入れよう!口から体の健康を~