第4回:歯周病の原因を知ろう!

平成30年03月21日

歯周病の原因を知ろう!

同じように歯みがきをしていても、歯周病になりやすい人、なりにくい人がいます。

一般的に歯周病は歯の根元に着いた歯垢・歯石が歯ぐきの炎症を引き起こすことから始まりますが、体の免疫力の違いや歯並び等の口腔内環境の違い、また、歯ぎしりや喫煙の有無など、さまざまな要因により歯周病になりやすいかどうかの違いがでてきます。

歯垢・歯石の正体

よく間違えられるのが、歯垢は食べかす、歯石はそれが硬くなったものと思われていることです。しかし、歯垢は食べかすではなく、口の中にいる細菌の塊(バイオフィルム)なのです。

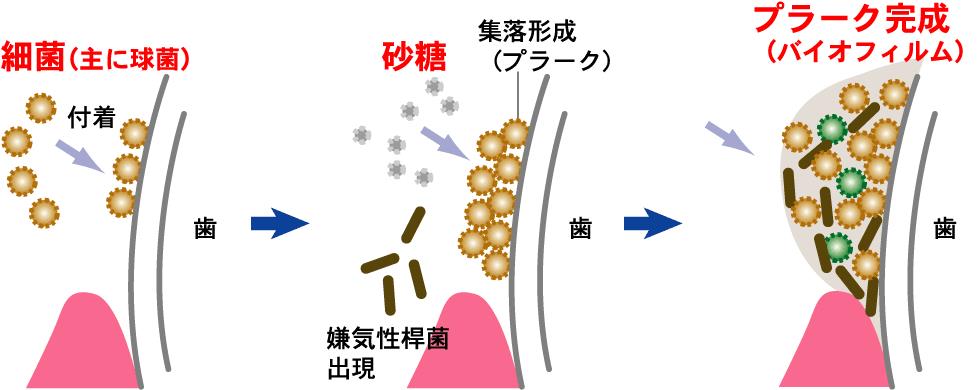

まず、歯の表面に唾液中の糖タンパクが薄い皮膜を作ります。その皮膜に付着した細菌(主に球菌)が食べ物に含まれる糖を分解し、さらにグルカンというネバネバした物質を産生し、歯の表面に集落を形成し、そこにたくさんの細菌(歯周病菌を含む)が集まり、歯垢になっていきます。

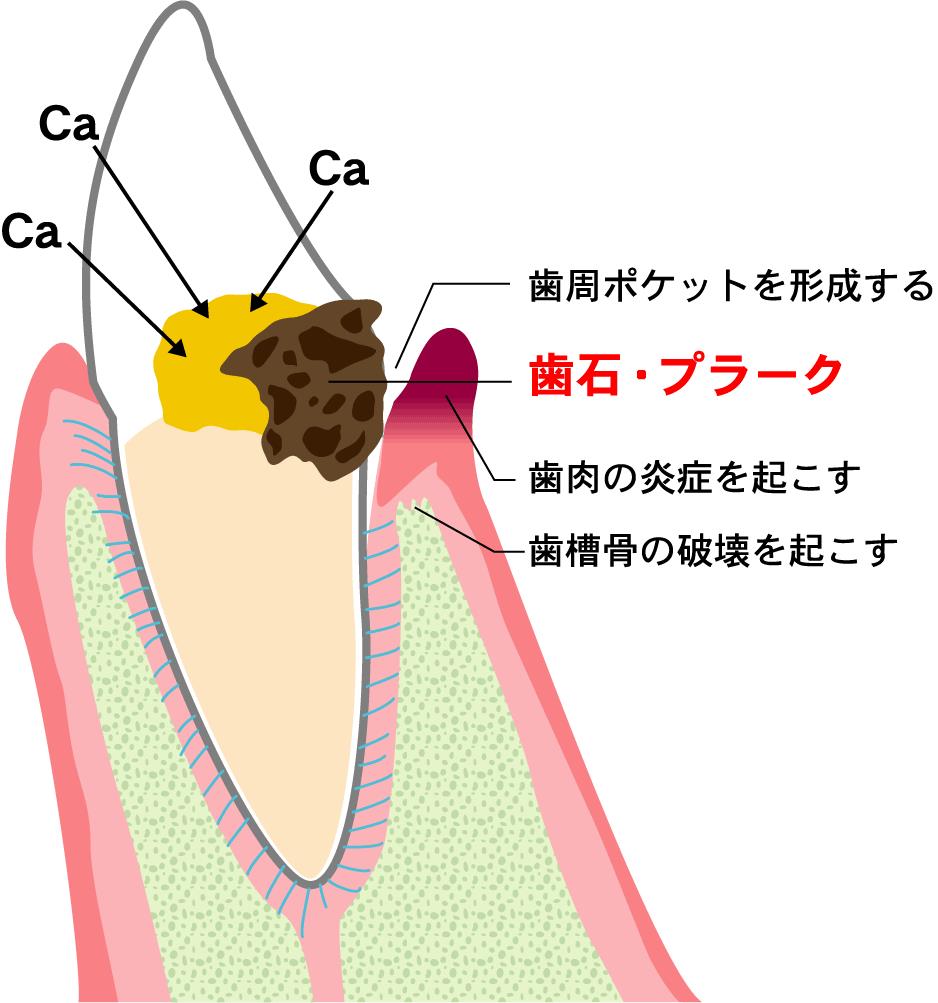

またさらに、この歯垢に唾液中の無機質成分(カルシウムなど)が作用し、石灰化したものが歯石になります。その歯石に細菌が集まり、新たな石灰化をおこし、さらに大きな歯石になっていきます。この歯垢の石灰化は早くて2週間ほどでおこると言われています。

このように、歯や歯ぐきの周囲に増殖した細菌や細菌が産生する毒素に対し、血液中の免疫細胞などによる体の防御反応が働きます。その代償として歯ぐきや歯を支える骨(歯槽骨)が破壊されていきます。

ちなみに、口の中には何百種類という細菌がいて、歯垢1mg中に約10億もの細菌が含まれていると言われています。同じ量の便に含まれる細菌の数は約1億と言われていますので、いかに歯垢に含まれる細菌の数が多いかが分かります。

歯周病の危険因子

このように歯周病の主な原因に歯垢・歯石の存在があげられますが、歯周病の発症リスクは細菌の数の多さだけではありません。歯周病になりやすい、または歯周病を悪化させやすい状態(因子)が多く存在します。

●宿主因子

生まれ持った体の抵抗力の違いや加齢による免疫力の低下など、それぞれ個人によって歯周病の発症リスクが違います。

・年齢

・歯数

・遺伝

・唾液量

・免疫機能

・糖尿病 など

●環境因子

口の中の清掃不良や口呼吸、喫煙など歯ぐきの炎症を引き起こしやすい状態や歯ぎしりなど歯に強い負担がかかる状態も含まれます。

・清掃不良

・不良補綴物(歯に合ってないかぶせ物や詰め物)

・歯並び

・悪いかみ合わせ

・口呼吸

・喫煙

・ストレス

・歯ぎしり、食いしばり など

歯周病になりやすい口腔の危険因子

歯周病になりやすい全身の危険因子

このような各因子と細菌の存在が重複するほど、歯周病発症・悪化のリスクが高まっていきます。

特に環境因子は日常の生活習慣や定期的な歯科受診の有無と深く関わっていますので、生活習慣をもう一度見直し、歯科治療することで歯周病のリスクを改善できるかもしれません。したがって、あらためて自分の体やお口の状態を知ることが大切です。

一般社団法人 佐賀県歯科医師会

成人産業保健委員会副委員長 尾鷲 俊行

※ 次回は、平成30年6月頃公開予定です。

- 第21回:口腔がんについて

- 第20回:歯科検診の重要性について

- 第19回:う蝕予防とフッ化物配合歯磨剤

- 第18回:むし歯の原因と予防について

- 第17回:口腔機能低下症について

- 第16回:歯周治療の必要性について

- 第15回:薬剤関連顎骨壊死について

- 第14回:歯科健診の重要性について

- 第13回:歯周病と歯並びの関係について

- 第12回:いわゆる「口内炎」について

- 第11回:加齢と歯・口腔周囲組織の変化について

- 第10回:喫煙と口腔内の病気の関係性について

- 第9回:口腔がんって何?

- 第8回 : 歯周病について ~まとめ~

- 第7回:歯周病の2大危険因子「糖尿病」と「喫煙」について

- 第6回:歯周病の治療について知ろう!

- 第5回:歯周病と全身の関わりを知ろう!

- 第3回:歯周病の進み方を知ろう!

- 第2回:歯周病の基礎知識

- 第1回:健口で健康に ~手に入れよう!口から体の健康を~