歯磨きでインフルエンザ予防!?(令和3年1月)

令和03年01月04日

こんにちは!奈良県歯科医師会です。

令和元年5月から2か月に1回、「大人の歯とお口まわり」について、情報満載の健口コラムを連載しています。元気に働くために、また健康で長生きするために、お口まわりのケアは皆様の想像以上に大切です。

皆様の健康のために、私たち奈良県歯科医師会がお手伝いいたします!

| 歯磨きでインフルエンザ予防!? |

今年もインフルエンザの季節が来ました。

日本では通常12月から3月頃に流行しますが、年によっても違いがあり、流行のピークは1月下旬から2月上旬に集中しています。

インフルエンザはよく普通の風邪(普通感冒)と誤解されますが、ウイルスの種類が異なり、高熱が出るだけでなく、気管支炎や肺炎を併発しやすく、場合によっては重症化し、脳炎や心不全などの合併症をも引き起こす恐れのある感染症で、体力のない高齢者や乳幼児などは命にかかわることもあります。

こんなに怖いインフルエンザを予防するためには、どんな方法があるでしょうか?

|

|

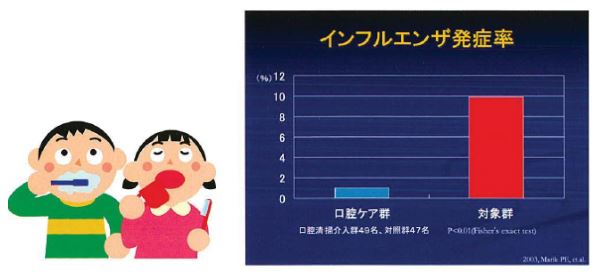

上記の予防法などはよく知られていますが、口腔ケアをする(お口をきれいにする)事で、インフルエンザを予防できることが分かってきました。

口の中に存在する細菌が作る酵素が、口やのどの粘膜を守る層を破壊し、インフルエンザウイルスに感染しやすくなるのです。

介護施設の高齢者を対象にした調査では、口腔ケアを実施した人は、実施しない人と比べて、インフルエンザの発症率が10分の1になったとの報告もあります。

|

うがいや手洗い、予防接種などの従来の予防対策に加えて、口腔ケアを組み合わせれば、インフルエンザはもう怖くない??

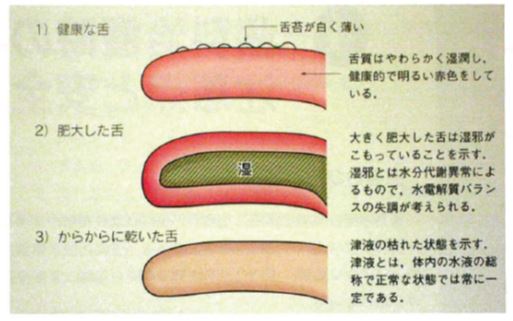

舌を見てみましょう!

舌をよく観察することで、身体の健康状態や病気の兆しを知ることができます。

舌は、体内の変化を鋭敏に反映する一つの「物差し」と言えるでしょう。

では、舌をどのように見たら良いのでしょうか。

≪舌の色≫

正常な舌は、赤みのある淡紅色をしています。

赤みが強い…熱性疾患、脱水症状

赤みが薄い…貧血、冷え

≪舌体≫

舌のそのものの形や大きさ、濡れ具合を見ます。

大きい時や、舌の脇に歯の型がつく「歯痕」が見られる場合は、浮腫が考えられます。水分過多あるいは心臓血管系の異常が隠れているかもしれません。

また、乾燥している場合はドライマウスの疑いがあり、味覚障害を起こしたり、口腔の違和感や入れ歯の不適合を起こしたりします。

≪舌苔≫

舌の表面には食物残渣や剥がれかけた上皮などが堆積して舌苔が生じます。口腔が乾燥したり、舌の運動が減少している場合に特に多くみられ、味覚障害や口臭の原因となります。

色は食物や飲み物などによっても変化しますので、食後30分以上たってから観察します。正常でも薄い白色の舌苔はありますが、唾液の量が減ると白色の舌苔が厚くなります。

黄色の舌苔は、炎症や感染性熱性疾患が続いて脱水症状が起こった時に、口腔内の細菌が増殖して生じます。この状態が進行していくにしたがって、舌苔の色は黄色から灰色、黒色と変化していきます。

また、抗菌薬を長期投与していると、口の中にいる細菌の種類が変わることによって黒色の舌苔をみることがあります。

舌苔には、口腔内の細菌が繁殖して、舌炎・口内炎・誤嚥性肺炎などを起こす可能性もあります。

★奈良県歯科医師会では、事業所における歯科健診事業を実施しています。

詳しくは、奈良県歯科医師会までご連絡ください。(電話0742-33-0861、ホームページはこちら)

※日本歯科医師会ホームページ 「朝昼晩」、「歯の学校」、「HAPPY SMILE」、「かかりつけ歯科医」