Q2:任意継続の被扶養者になるためにはどのような要件が必要ですか?

Q3:「扶養の事実を確認できる書類」とはどのようなものですか?

Q4:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましたが、マイナ保険証はいつから使えますか?

Q5:マイナ保険証が使用できるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?

Q6:被扶養者が4人以上います、「任意継続資格申出書」に被扶養者情報記載欄が3つしかないため、被扶養者情報について書ききれません。どのようにすればよいですか?

Q7:任意継続の資格取得申出書の記入方法や添付書類はどうすればよいですか?

Q1:任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?

A1:電子申請による申請、又は「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。

任意継続被保険者資格取得申出書のページはこちら

電子申請はこちら

資格取得と同時に、ご家族を被扶養者として手続きする場合は、資格取得申出書の2ページ目の「被扶養者届」をご記入のうえご提出ください。なお、扶養の事実が確認できる(生計維持していることを確認できる)書類の添付が必要な場合があります。

Q2:任意継続の被扶養者になるためにはどのような要件が必要ですか?

A2:任意継続の被扶養者の要件には次のとおり「被扶養者の範囲」「収入要件」があります。

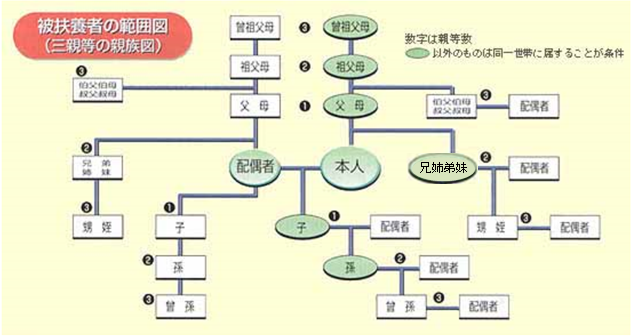

被扶養者の範囲(被扶養者の範囲図をご参照ください。)

- 被保険者と同居していなくてもよい人

- 加入者(ご本人)の父母、祖父母などの直系尊属

- 配偶者(内縁関係を含む)

- 子、孫および加入者(ご本人)の兄弟姉妹

- 被保険者と同居していることが要件の人

- 加入者(ご本人)の伯叔父母、甥姪などとその配偶者

- 加入者(ご本人)の子、孫および兄弟姉妹の配偶者

- 配偶者の父母や子など、1.以外の三親等内の親族

- 加入者(ご本人)と内縁関係にある配偶者の父母および子

収入要件

- ご家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の方は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者※2を除く)の場合は150万円未満)、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。

- 別居の場合は、ご家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の方は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者※2を除く)の場合は150万円未満)、かつご家族の年収が被保険者からの仕送り額より少ないこと。

※1 扶養認定日が属する年の12月31日時点での年齢となります。

※2 配偶者とは被保険者の「夫」「妻」「内縁の夫」「内縁の妻」を指します。

Q3:「扶養の事実を確認できる書類」とはどのようなものですか?

A3:扶養家族の条件を満たしていることを、以下の証明書類で確認いたします。

- 収入のない方の場合は、市区町村長が発行する直近の所得証明書または非課税証明書

- アルバイトなど給与収入がある方の場合は、給与証明、源泉徴収票の写しなど

- 自営業や農業、不動産収入等がある方の場合は、直近の確定申告書の写しなど

- 会社を退職された方の場合は、離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど

- 年金収入のある方の場合は、年金の振込通知書、改定通知書の写しなど

※添付書類についてはこちら

Q4:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましたが、マイナ保険証はいつから使えますか?

A4:日本年金機構において、お勤めされていた事業所から提出される「資格喪失届」の情報が協会けんぽに連携されたのち、任意継続の資格取得手続きを進めております。資格取得された方には健康保険の資格取得情報を記載した「資格情報のお知らせ」を送付しており、当該お知らせが届いた後にマイナ保険証が使用できます。「資格情報のお知らせ」は概ね2週間程度で送付しております。

なお、次のいずれかをご提出いただくことにより、日本年金機構からの喪失情報の連携を待たずに、任意継続の資格取得の手続きを進めることができます。

・任意継続被保険者資格取得申出書の健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)への退職日の記載

・退職日の確認ができる証明書(退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類)

Q5:マイナ保険証が使用できるまでの間に医療機関等で診療を受ける場合は、どのようにすればよいですか?

A5:任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります。資格情報のお知らせが届くまでの期間も、健康保険給付の対象となりますのでご安心ください。

マイナ保険証が使用できず医療機関で、医療費を全額ご負担された場合には、「療養費支給申請書」を協会けんぽ支部にご提出ください。保険負担分をお支払いいたします。

Q6:被扶養者が4人以上います。「任意継続資格取得申出書」に被扶養者情報記載欄が3つしかないため、被扶養者情報について書ききれません。どのようにすればよいですか?

A6:被扶養者が4人以上いる場合は、「任意継続資格取得申出書」の2ページ目の「被扶養者届」を追加でご用意いただき、必要事項をご記入の上、併せてご提出ください。

Q7:任意継続の資格取得申出書の記入方法や添付書類はどのようにすればよいですか?

A7:こちらの記入例をご確認ください。