●環境の変化がストレスの原因になることも

春は環境の変化が多い季節です。職場では、昇進・昇格や異動、転勤など、新しい環境は新鮮で楽しみがある一方で、緊張が続いてストレスがたまりやすいともいえます。プライベートでは、転居や子供の進学、育児などでもストレスが高くなる場合があります。

ストレスは“悪いもの”と思われがちですが、適度なストレスは人がよりよく生きていくためには必要なものです。しかし、ストレスが過剰な状態になると、こころの不調の原因になります。

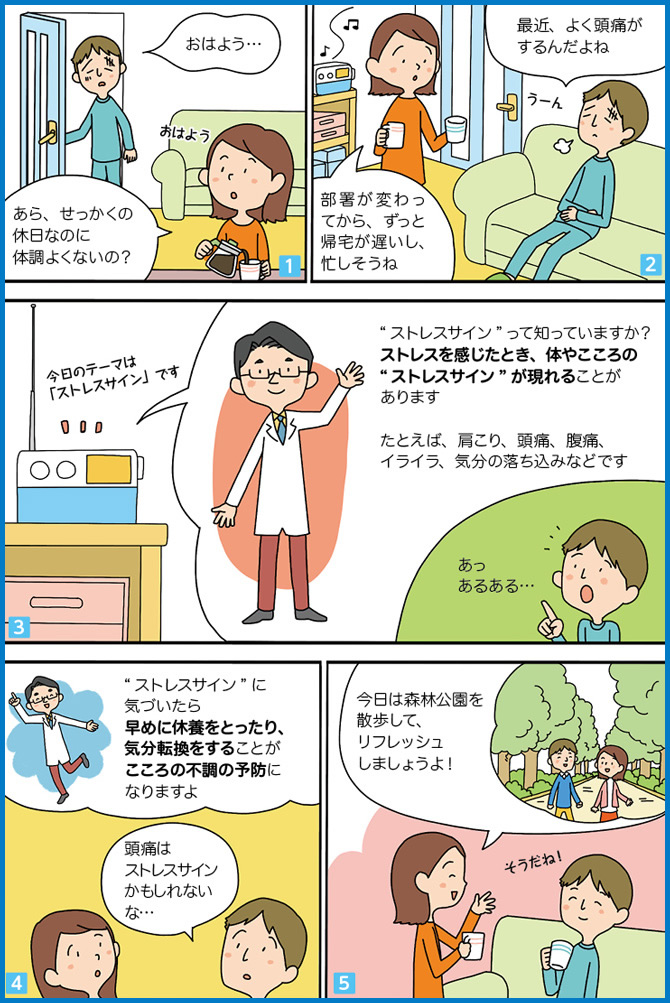

●あなたの“ストレスサイン”に気づこう

あなたがストレスを感じたとき、どんな体の不調が現れやすく、どんな気持ちになりやすいですか?

体やこころの“ストレスサイン”が現れた初期の段階で、適切に対処することができれば回復も早くなります。ストレスが長く続いて状態が悪化すると、うつ病などのこころの不調につながる可能性が高くなります。

あなたのストレスサインを知っておき、ストレスサインに気づいたら、休養をとったり、気分転換をするなど、早めにセルフケアをすることがストレス解消を促し、こころの不調の予防につながります。

ストレスによる主な症状(ストレスサイン)

| 体のサイン |

|

・肩こりや頭痛、腹痛、腰痛などの痛みが出てくる |

| こころのサイン |

|

・不安や緊張が高まって、イライラしたり怒りっぽくなる |

●毎日できるセルフケアを取り入れよう

ストレスを上手にコントロールするためには、毎日の生活習慣を整えることが大切です。バランスのとれた食事、良質な睡眠や休養、適度な運動などの習慣をつけることが、心身の健康のベースになります。まずはできることからスタートしてみましょう。

1日3食栄養バランスのよい食事をとろう 心身の健康を保つために、1日3食、規則正しく栄養バランスのよい食事をとりましょう。特に、毎日朝食を食べることが大切です。脳は睡眠中もエネルギーを消費しているため、朝食を食べずにいると脳のエネルギーが不足してしまい、イライラしたり、集中力や能率が上がりません。また、家族や親しい人などと食事のひとときを楽しむことがこころの栄養になります。 快適な睡眠時間を確保しよう 快適な睡眠は、疲労回復やストレス解消につながります。「快適な睡眠」とは、起きたときに気持ちのよい睡眠、日中に眠くならない睡眠のことです。快適な睡眠に必要な時間は個人差がありますが、日本人の標準的な睡眠時間は6~8時間と考えられています。就寝前のお酒やカフェインの摂取、喫煙、スマホの閲覧などは入眠を妨げたり、睡眠の質を低下させることがあるため、控えましょう。 リラックスできる時間をつくろう 1日のうちでリラックスできる時間を持つように心がけましょう。ゆっくりとした腹式呼吸をする、お茶を飲む、遠くの景色を眺める、ぬるめのお風呂に入る、ストレッチをする、好きな音楽を聴くなど、気軽にできることをやってみましょう。 毎日15分は体を動かそう 1日15分程度のウオーキングやストレッチ、体操など適度な運動をすると、リフレッシュ効果が得られます。また、適度な体の疲労は快適な睡眠につながります。休日はスポーツをしたり、自然の中で散策をするのもおすすめです。また、通勤時や会社内では、エレベーターやエスカレーターを使わず、階段を上り下りして体を動かしましょう。 |

こころの不調が続いたときは、精神科医や心療内科医などの専門家に早めに相談することが大切です。精神科医や心療内科医などを受診しづらいときは、まずは産業医やかかりつけ医などに相談してみましょう。公的機関の電話相談やメール相談などを利用するのもよいでしょう。

[監修]東京大学未来ビジョン研究センター

ライフスタイルデザイン研究ユニット客員准教授

医師 医学博士 関谷 剛