退職後の健康保険について

令和06年03月15日

退職後の健康保険には、「協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。毎月納める保険料などを比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。

| 加 入 先 | 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 | ご家族の健康保険 (被扶養者) |

| 手続き先 | お住まいの都道府県の 協会けんぽ支部 | お住まいの市区町村 の 国民健康保険担当課 | ご家族の勤務先 |

| 加入条件 | ・退職日までに被保険者期間が 継続して2ヵ月以上あること ・退職日の翌日から20日以内に 手続きすること | お住まいの市区町村の 国民健康保険担当課に お問い合わせください | ・ご家族が加入している 健康保険の扶養の条件を 満たす必要があります ・ご家族の勤務先にお問 い合わせください |

| 保 険 料 | 保険料は、退職前に控除されていた保険料を2倍した額になります | ・保険料は、加入する世 帯の人数や、前年の所得 などによって決まります ・保険料の減免制度があ ります ・お住まいの市区町村に より保険料額が異なります | 被扶養者の保険料負担は ありません |

協会けんぽの任意継続を選択される方

以下の点に、ご注意ください!!

・退職前の健康保険証は事業所へすみやかにご返却ください。

・新たな任意継続の健康保険証は後日ご自宅へ郵送します。

【協会けんぽの任意継続加入の手続き】

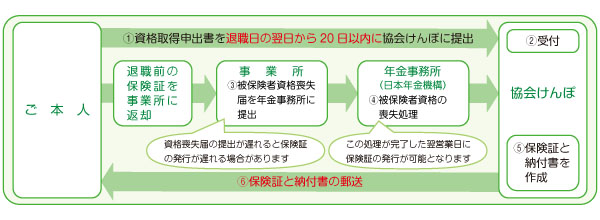

≪任意継続の申請から健康保険証発行までの流れ≫

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)にご提出ください。

郵送による受付も行っています。郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようお送りください。

また、資格取得と同時にご家族を被扶養者として手続きする場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。詳しい添付書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をご覧いただくか、協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。

【協会けんぽの任意継続に加入された場合は】

| 被保険者期間 |

■任意継続被保険者として加入できる期間は、2年間です。 任意継続被保険者は、下のいずれかの日に資格を喪失します。資格喪失後、すみやかに協会けんぽ支部に保険証を返却してください。 ・2年間の期間満了日の翌日 ・保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日 ・適用事業所の被保険者となった日(資格喪失申出書の提出が必要) ・75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日(資格喪失申出書の提出が必要) ・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の翌月1日(資格喪失申出書の提出が必要) ・死亡した日の翌日(埋葬料(費)支給申請書の提出が必要) |

|

保険料 |

■退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります。ただし、上限があります。(お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合等、2倍した額とならない場合があります。) ■実際の算出方法は次の通りです。 退職時の標準報酬月額×お住まいの都道府県別保険料率 ※ ただし、退職時の標準報酬月額が30万円(※)を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円で計算します。 ※ 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります ※ 保険料率は協会けんぽホームページまたは都道府県支部にご確認ください。 ■原則2年間変わりません。(保険料率が変更される場合などを除きます。) ■毎月、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付があります。また、毎月納付の他に一括して納付すると割引となる前納制度もあります。 |

|

保険給付 |

■医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。 ■在職中と同様の給付金(傷病手当金および出産手当金を除く)を、原則受けることができます。 ※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。 |

※健康保険証が送付されるまでに医療機関で診察を受けて全額自己負担された場合は、健康保険証が届いた後に「健康保険療養費支給申請書(立替払等)」をご提出いただくことで保険負担分を払い戻しいたします。

健康保険療養費支給申請書(立替払等)はこちら(「申請書(立替払等)」からダウンロードできます)