胃・食道の役割とおもな病気

●食道の役割

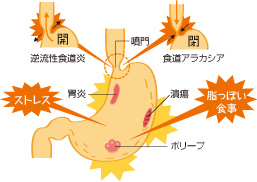

| 食べ物がたどる経路となる食道や胃、小腸や大腸などの臓器を消化管といい、食道から胃までを上部消化管といいます。 食道の役割は、口から入った食べ物や水分を、蠕動(ぜんどう:波のような筋肉の動き)運動によって胃へと運ぶことです。食道と胃の接合部である噴門が開閉することで食べ物や水分が胃へと送られ、一方で、胃からの逆流を防ぎます。 食道に起こるおもな病気には、次のようなものがあります。 |

|

逆流性食道炎

胃液や胃の内容物が食道に逆流して、食道の粘膜に炎症を起こす病気で、食道の病気のなかでも近年増えています。胃液の逆流は、胸やけや、呑酸(どんさん:胃液が口のなかに逆流すること)、つかえ感などの症状を起こします。逆流性食道炎は、それ自体は命に関わるような病気ではありませんが、慢性化すると食道の粘膜が胃の粘膜のように変化して、食道がんにつながることもあります。

食道アカラシア

逆流性食道炎とは反対に、噴門がゆるまず、食べ物が胃に流れにくくなる病気をいいます。食べ物や飲み物が食道にたまるため、食事のつかえ感や嚥下(えんげ)障害などのほか、食後や就寝中に嘔吐することもあります。遺伝的要因などが考えられていますが、はっきりした原因はわかっていません。

●胃の役割

| 胃の役割は、食道から送られてきた食べ物を胃液で消化しながら一時的にたくわえ、十二指腸へ送り出すことです。 胃のなかでは、おもにたんぱく質が消化されます。十二指腸や小腸での本格的な消化・吸収に備えて、食べ物を粥状にし、胃の蠕動運動によって十二指腸へと送ります。十二指腸で食べ物は胆汁や膵液(すいえき)といった消化液によって消化されます。 胃に起こるおもな病気には、次のようなものがあります。 |

急性胃炎

胃の粘膜に急性の炎症が起こるもので、暴飲暴食や薬、ストレスなどの刺激によるものと、感染症やアレルギーなど体の中から起こるものがあります。

慢性胃炎

胃の粘膜に慢性的な炎症がくり返されるものをいいます。加齢による胃の老化や過度の飲酒・喫煙により起こることがありますが、ほとんどの慢性胃炎は「ヘリコバクターピロリ菌(以下、ピロリ菌)」の感染によって起こることがわかっています。

すべてのピロリ菌感染者からピロリ菌を除去する必要はないと考えられていますが、現時点で、ピロリ菌感染が原因と考えられる胃潰瘍・十二指腸潰瘍の方は、除菌療法を受けることが保険で認められています。

除菌の方法は胃酸分泌を抑える薬と抗生物質を1週間服用します。除菌治療を途中でやめると、ピロリ菌が薬に対して耐性をもち、次に除菌しようと思っても薬が効かなくなるおそれがありますので、必ず医師の指示通りに薬を飲むことが必要です。

胃・十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜がただれて欠損したものをいいます。欠損が浅いものは「びらん」、粘膜の下まで深くえぐれたものは「潰瘍」となります。原因はピロリ菌と鎮痛解熱剤(非ステロイド性抗炎症剤)が潰瘍の二大病因とされます。

胃がん

●胃・食道にできるポリープ

| 胃や食道の粘膜の一部が隆起したものを「胃ポリープ」または「食道ポリープ」といいます。胃や食道のポリープは数ミリほどの小さいものから、2~3cmのものまであり、形も球形やキノコ形などさまざまです。ポリープができる原因としては、炎症によってただれた粘膜が修復される過程で、粘膜上皮が過剰につくられてポリープをつくることがあります。また、原因不明のものも少なくありません。 ポリープの多くは良性ですが、内視鏡でポリープが見つかった場合は、念のため組織を調べます。調べた結果、良性であることが確認されれば、とくに心配はいりません。 |

胃・食道の病気の原因は?

●ストレスや食生活にも危険因子が潜んでいる

| 胃や食道の病気には、加齢やピロリ菌、薬などといった原因もありますが、日ごろの生活習慣にも病気の発症や悪化に関わる危険因子が潜んでいます。 ストレスが胃炎や胃潰瘍と深い関係にあることはよく知られています。 また、油っこい食事や甘いもの、多量の飲酒、喫煙などは、粘膜を刺激するため、急性胃炎や逆流性食道炎の危険因子となります。胃や食道に炎症を起こしたことのある人は、炭酸飲料やカフェインを多く含むコーヒーや濃い緑茶、香辛料、熱すぎる食べ物や飲み物などの刺激物にも注意が必要です。 |

■胃・食道の病気の危険因子

- ストレス

- 油っこい食事

- 甘いもの

- 熱すぎるものやカフェイン、香辛料などの刺激物

- 多量の飲酒

- 喫煙

- ピロリ菌

胃・食道の病気を予防・改善するために

●危険因子は生活習慣の改善で減らすことができます

| 胃や食道の危険因子の多くは、生活習慣を改善することで病気の発症や悪化のリスクを大きく減らすことができます。 日ごろストレスを感じている人は、上手にストレスを解消して胃への負担が少しでも軽くなるようにしましょう。食生活では暴飲暴食を控え、胃や食道の粘膜を刺激する食べ物や飲み物に注意するようにします。また、お酒は適量を守り、喫煙者は直ちに禁煙を実行しましょう。 |

■生活習慣改善のポイント

- ストレスを上手に解消する

- 暴飲暴食をしない

- 油っこい食事や甘いものは控えめにする

- 香辛料やカフェインなどの刺激物には要注意

- 飲酒は適量を守る

- 喫煙者は今すぐ禁煙を実行する

●こんな検査でわかります

| 胃や食道の病気を調べる検査には、「上部消化管X線造影撮影検査」や「胃内視鏡検査」などがあります。 上部X線造影撮影検査では、胃の内腔の形状がわかり、その形状から変形や炎症などの有無を推測します。 胃内視鏡の検査では、胃カメラを使って食道や胃の粘膜を直接観察します。病変を目で確認することができるため、病気の診断確定に役立ちます。 各検査項目の詳細については、こちらをご覧ください。 |

- 【動脈硬化】 メタボが血管の老化現象を加速する

- 【脳血管疾患】 突然死を招く恐ろしい病気

- 【心疾患】 「がん」に次いで死亡率の高い病気

- 【糖尿病】 何より怖い合併症

- 【高血圧】 自覚症状がないまま動脈硬化を進行させます

- 【脂質異常症】 コレステロールと中性脂肪がたまると...

- 【痛風】 ある日突然、激痛におそわれます

- 【肝臓の病気】 肝臓には痛みなどを感じる神経がありません

- 【ウイルス性肝炎】 日本人に最も多い肝臓病

- 【腎臓の病気】 新たな国民病、「慢性腎臓病(CKD)」

- 【呼吸器の病気】 肺の生活習慣病といわれる「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」

- 【大腸の病気】 ストレス社会に急増している「過敏性腸症候群」

- 【女性のがん】 近年、若い女性に急増している「乳がん」と「子宮がん」

- 【がん】 日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで死亡しています