協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。

被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、事業主・被保険者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.実施時期

令和7年10月下旬から、順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします。 (予定)

2.再確認の対象となる被扶養者

扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施します。

①健康保険の資格が重複している可能性が高い方

②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方

③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)

※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。

3.確認方法

事業主様より被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。

4.確認観点

被扶養者状況リストに名前のあるすべての対象者に対し、次の観点で確認を実施してください。

①他の健康保険に加入していないか

| 状況 | 必要な手続き | |

1 | 被扶養者が就職し、健康保険組合等の被保険者として資格を有しているが、被扶養者の扶養解除手続きを行っていない | 扶養の解除手続きを行う |

| 2 | 新たに被扶養者となったが、以前加入していた他の健康保険等を脱退していない | 他の健康保険等の脱退手続きを行う |

| 3 | 同一の被扶養者の名前が被扶養者状況リストに重複して記載されている | 扶養認定日を確認する必要があるため、ご加入の協会けんぽ支部へ連絡を行う |

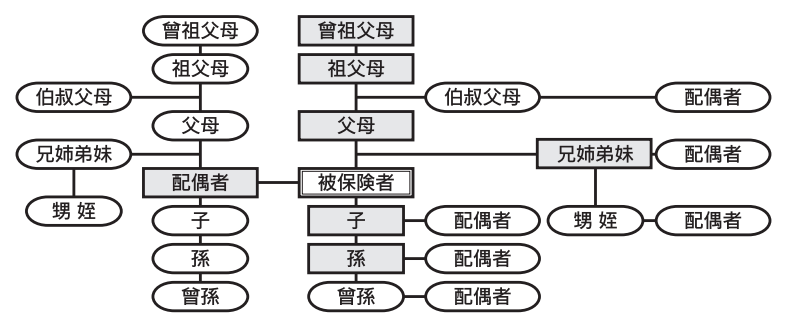

②同居が必要な続柄の者が別居していないか

下図の〇の続柄の方は、被保険者と同居していることが、被扶養者認定要件となります。

同居要件の方が被保険者と別居している場合は、扶養の解除手続きを行ってください。

| 状況 | 確認 | |

| 1 | 被保険者と被扶養者が同居している | 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の年収の半分未満ですか。 |

| 2 | 被保険者と被扶養者が別居している | 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少ないですか。 |

厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

(※)被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。

また、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります。(被保険者の配偶者を除く)

5.扶養解除となる被扶養者がいる場合

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、扶養解除手続きの迅速化に向け、日本年金機構へ電子申請により被扶養者異動届をお手続きください。なお、電子申請によるお届けが難しい場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証等(お持ちの場合のみ)と併せてご提出ください。

【留意事項】

被扶養者調書兼異動届を提出された場合、決定通知書を事業主様へ返送するまでに1~2か月程度お時間をいただくことがございますので、お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。

| 被扶養者異動届の手続き先 | 被扶養者異動届の提出方法 | 協会けんぽへの提出物 |

| 日本年金機構 | 電子申請 | 被扶養者状況リスト(※) お持ちの場合、保険証等(資格確認書、高齢受給者証) |

| 協会けんぽ | 紙媒体による申請 | 被扶養者状況リスト(※) 被扶養者調書兼異動届 お持ちの場合、保険証等(資格確認書、高齢受給者証) |

6.提出期限

令和7年12月12日(金曜日)

7.その他

【健康保険の被扶養者要件等】

健康保険の被扶養者の範囲や収入などの要件については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。

【高齢者医療制度への負担】

高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの納付金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。

本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても納付金等の額に反映され、協会けんぽが負担する額が過大に算出されることになり、事業主・被保険者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。

被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。