●日本人の骨の状態

・あなたの骨は大丈夫ですか?

みなさんは、骨の健康のために何かされていますか? 骨は、体を支える柱であり、脳や内臓などを守り、カルシウムを蓄える、とても大切な役割を担っています。子どもの頃、骨を丈夫にするために牛乳や小魚などからカルシウムを積極的に摂っていた人も多いと思います。しかし、現状では大切な骨をつくるカルシウム摂取量は、1日に必要な目標値をすべての年代で下回り、不足していることがわかっています。(平成27年「国民健康・栄養調査」)。

カルシウムには、体の働きやホルモンの分泌を促す働きがあり、それが不足すると、わたしたちの体は骨を溶かして必要なカルシウムを確保します。そのため骨や歯が弱くなり、骨折や歯のトラブルなどが起こりやすくなります。

・骨粗しょう症は年齢、男女を問わず起こる

「骨粗しょう症」は、骨量が低下して、骨がスカスカになってもろくなり、ちょっとした転倒でも骨折しやすくなったり、高齢者の場合は寝たきりになる最も大きな原因となっています。

わたしたちの骨量は、成長期に増加し、20歳前後にピークを迎えます。この時期にカルシウムなど骨をつくる栄養をしっかりとることはとても重要で、将来の十分な骨強度※の保持につながります。

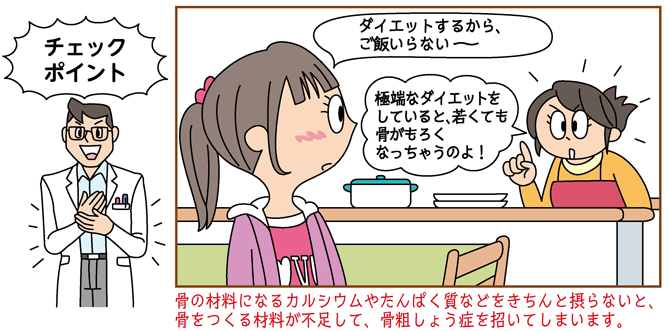

ピークの時期を過ぎると、骨量は加齢とともに減少していきます。特に女性の場合は、閉経をきっかけに著しく減少します。これは骨を形成するのに必要な女性ホルモンが、閉経後にはほとんど分泌されなくなるためです。骨粗しょう症は、高齢の女性等に多いと思われがちですが、偏った食生活による栄養不足や運動不足などによって、年齢、男女を問わず起こることがわかっています。

※骨強度=骨密度+骨質(厚労省「骨粗しょう症の予防と治療のガイドライン2015」)。

●骨のためにできること

・骨の状態を維持するために

わたしたちの骨は、破骨細胞が古くなった骨を壊し(吸収)、新たに骨芽細胞がカルシウムなどの層で新しい骨をつくる(形成)ことを繰り返しています。通常、このバランスは保たれていますが、加齢によってホルモンバランスが崩れ、カルシウムなどの栄養素が不足すると、骨を壊す力に骨を形成する力が追いつかなくなり、だんだんと骨がスカスカになっていきます。また、極端なダイエットによる栄養不良や、運動不足でも、このような状態になります。

一度骨粗しょう症になってしまうと、骨の強度を上げることはなかなか難しいので、骨粗しょう症は予防が何より大切です。日頃から運動習慣をつけ、バランスのよい食生活を意識することが大切です。

●骨の健康に必要な栄養と運動

・骨の形成に必要な栄養素

毎日の食事では、カルシウムとともに、ビタミンDやビタミンK、たんぱく質、マグネシウム、亜鉛、カロテノイドなどの栄養素をあわせてとることが重要です。〈2015年世界骨粗鬆症デーにて発表〉

ビタミンDにはカルシウムの吸収や定着を助け、カルシウムが排出されるのを防ぐ働きがあります。また、ビタミンDは、適度な日光(紫外線)を浴びることで体内でも作られます。適度に日光を浴びることも心がけましょう。ビタミンKはカルシウムを骨に沈着させる働きがあります。たんぱく質は、骨の材料になるので、十分に摂るようにしましょう。肉、魚介類、卵、大豆製品などは良質なたんぱく質です。マグネシウムは、骨の弾力性を保つのに重要で、体内のマグネシウムの約6割が骨に含まれています。亜鉛は、骨の代謝に必要な酵素の働きをよくするために不可欠な成分です。植物に含まれる色素成分カロテノイドは、強い抗酸化作用があり、骨の代謝などにも影響しています。それぞれの栄養素を含む主な食品は、以下を参照してください。

- カルシウム:牛乳などの乳製品、大豆製品、小松菜や大根の葉、海藻、小魚

- ビタミンD:鮭や鯖などの魚、きのこ

- ビタミンK:納豆、乾燥わかめ、ブロッコリー、ほうれん草

- たんぱく質:肉、魚介類、卵、大豆・大豆製品

- マグネシウム:雑穀、玄米、ナッツ類、海藻類

- 亜鉛:卵、レバー、牡蠣、ほたて

- カロテノイド:にんじんやトマトなど緑黄色野菜、みかんなど柑橘類

・骨への刺激が、骨を強くする

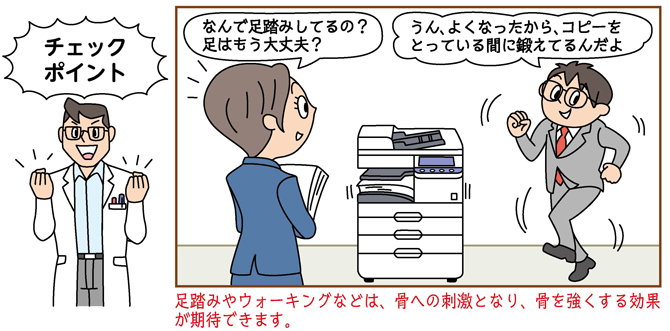

栄養とともに骨の健康に大切なのが、骨に刺激を与えることです。骨は重力に逆らう縦方向の刺激が加わることで、骨をつくる細胞が活性化し、強さが増すといわれています。

ウォーキングやジョギングなど、かかとに重力がかかる運動は骨への刺激としてはおすすめです。かかとから足裏全体で体重を支えるようにしてジャンプしたり、足踏みしたり、つま先立ちになってから、すとんとかかとを落とす動作などは、どなたでも手軽にできます。実行できそうなことをこまめに続けることで、骨の健康状態を維持することが期待できます。

※すでに骨粗しょう症の診断を受けている人、関節に痛みがある人、高齢の人は、主治医の指示に従ってください。また、転倒の危険性がある場合は、行わないでください。

[監修]東京大学付属病院アレルギーリウマチ内科 医師・医学博士

女子栄養大学大学院 成人・高齢者保健学 非常勤講師

関谷 剛