- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)

- 2-2療養補償証明書

- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届

- 2-4一部負担金相当額支給申請書

- 2-5高額療養費支給申請書

- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

- 2-8限度額適用認定申請書

- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書

- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書

- 2-11傷病手当金支給申請書

- 2-12出産手当金支給申請書

- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書

- 2-14出産育児一時金支給申請書

- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書

- 2-16移送費支給申請書(移送届)

- 2-17葬祭料請求書

- 2-18第三者行為による傷病届

- 2-19負傷原因届

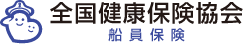

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満と70歳以上(現役並みⅠと現役並みⅡ)の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

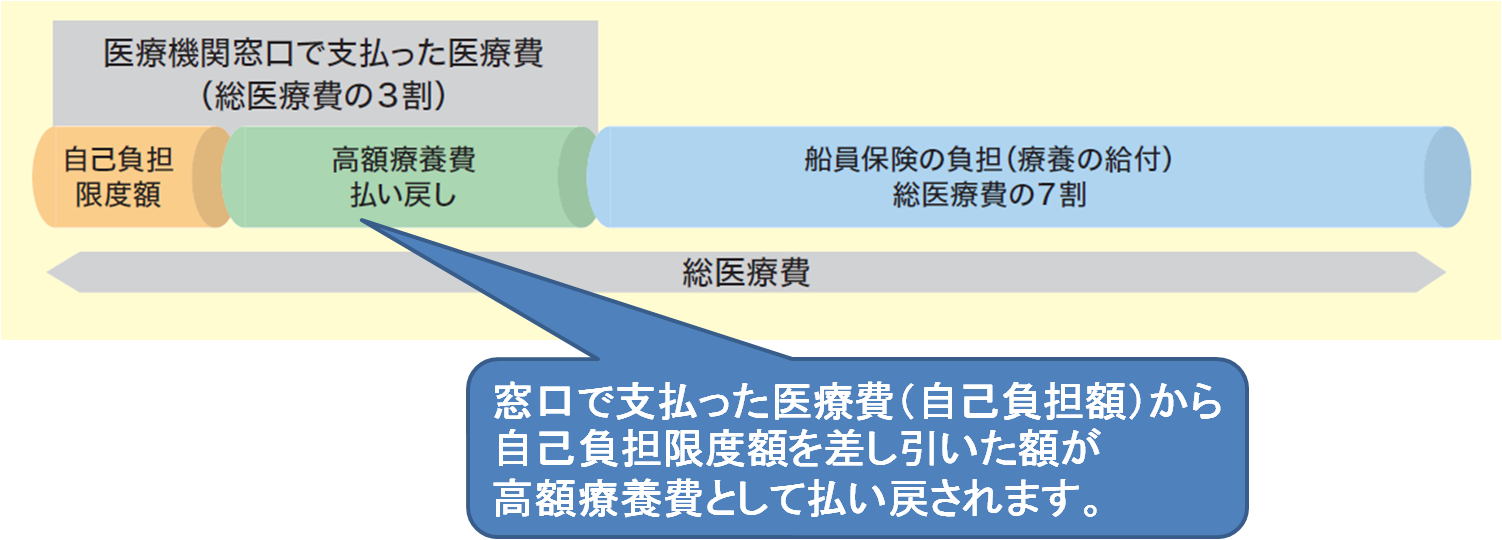

高額療養費申請の流れ

ご提出いただく書類等

- 船員保険高額療養費支給申請書(申請書および記入例はこちらをご覧ください。)

【添付書類】

- 領収書の写し (他の公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が減額されている方)

- 非課税証明書(被保険者の市区町村民税が非課税の場合)

払戻しまで

高額療養費の払戻しは、社会保険診療報酬支払基金において医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査が終わるのを待って行いますので、診療月から3か月以上かかります。できる限り高額療養費の申請手続きが原則不要となる限度額適用認定証のご利用をお勧めします。

なお、高額療養費の払戻しまでに時間を要するため、当座の医療費の支払いに充てる資金を必要とされる場合には、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」があります。詳しくは全国船員保険協会船員保険部までお問い合わせください。

対象となる医療費(自己負担額)

- 高額療養費の対象となる医療費(自己負担額)は、保険適用の医療費です。

そのため、入院時の食事代、差額ベッド代、レーシックやインプラント等の保険適用外の医療費は高額療養費の対象となりません。 - 1か月(1日から末日まで)に診療を受けた医療費です。

いつ支払ったかではなく、いつ受診したかを基準とします。

自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

合算対象のポイント

70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

自己負担額の基準

- 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。

- 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

自己負担限度額とは

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

70歳未満の方の区分

平成27年1月診療分から

|

所得区分 |

自己負担限度額 |

|

|

①区分ア |

252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% |

140,100円 |

| ②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) |

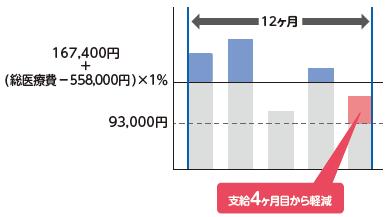

167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% |

93,000円 |

| ③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) |

80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% |

44,400円 |

| ④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) |

57,600円 |

44,400円 |

| ⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |

35,400円 |

24,600円 |

※1総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。

※2診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上75歳未満の方の区分

負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分からと平成30年8月診療分からの二段階で、自己負担限度額が引き上げられます。

平成29年7月診療分まで

|

被保険者の所得区分 |

自己負担限度額 |

||

|

外来 |

外来・入院 |

||

| ①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |

44,400円 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |

|

| ②一般所得者 (①および③以外の方) |

12,000円 |

44,400円 |

|

| ③低所得者 | Ⅱ(※1) |

8,000円 |

24,600円 |

| Ⅰ(※2) |

15,000円 |

||

平成29年8月診療分から

|

被保険者の所得区分 |

自己負担限度額 |

||

|

外来 |

外来・入院 |

||

| ①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |

57,600円 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |

|

| ②一般所得者 (①および③以外の方) |

14,000円 |

57,600円 |

|

| ③低所得者 | Ⅱ(※1) |

8,000円 |

24,600円 |

| Ⅰ(※2) |

15,000円 |

||

平成30年8月診療分から

|

自己負担限度額 |

|||

|

外来 |

外来・入院 |

||

|

①現役並み |

現役並みⅢ |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |

|

|

現役並みⅡ |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |

||

|

現役並みⅠ |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |

||

|

②一般所得者 |

18,000円 |

57,600円 |

|

|

③低所得者 |

Ⅱ(※3) |

8,000円 |

24,600円 |

|

Ⅰ(※4) |

15,000円 |

||

※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。

※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

平成29年8月の高額療養費制度改正において、70歳以上75歳未満の一般所得者区分または低所得者区分の方については、1年間(毎年8月~翌年7月)の個人毎の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4千円の上限が設けられました。

平成30年7月31日時点で一般所得者区分または低所得者区分に該当する方で、平成29年8月~平成30年7月の1年間のうち、一般所得者区分または低所得者区分であった月の個人毎の外来療養の自己負担額の合計が14万4千円を超えている場合はご申請ください。

※平成29年8月診療分からが対象となります。

高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。

※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。協会けんぽや国民健康保険から船員保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。

※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。

【例:70歳未満、「区分イ」の場合】