- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)

- 2-2療養補償証明書

- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届

- 2-4一部負担金相当額支給申請書

- 2-5高額療養費支給申請書

- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

- 2-8限度額適用認定申請書

- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書

- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書

- 2-11傷病手当金支給申請書

- 2-12出産手当金支給申請書

- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書

- 2-14出産育児一時金支給申請書

- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書

- 2-16移送費支給申請書(移送届)

- 2-17葬祭料請求書

- 2-18第三者行為による傷病届

- 2-19負傷原因届

療養の給付とは?

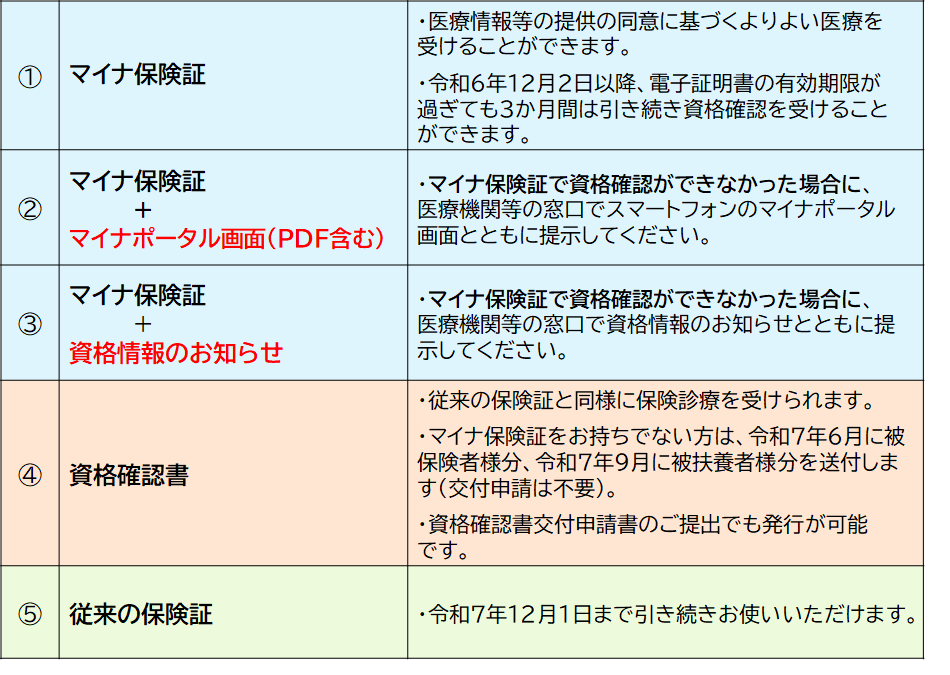

船員保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由により病気やケガをしたときは、保険医療機関(病院・診療所)にマイナ保険証・資格確認書等(70歳から74歳までの方は高齢受給者証も併せて提出してください。)を提出し、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。また、医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。(このことを「療養の給付」といいます。)

受診方法

療養の給付の範囲

診察・検査

身体に異常があれば、いつでも船員保険で医師の診察や治療に必要な検査が受けられます。

薬・治療材料

治療に必要な薬は、医療保険の対象となる医薬品の基準価格に掲載されているものに限り支給されます。

処置・手術

注射や処置・手術はもちろん、放射線療法、療養指導なども受けられます。

入院・看護

入院中の食事・生活療養については1食・1日につき、決められた額を負担します。特別室(個室など)を希望するときは差額室料の負担が必要です。

在宅療養・訪問看護

医師が認めた人が安心して在宅で療養できるように、医師による訪問診療が受けられます。

また、訪問看護ステーションから派遣された看護師による訪問看護なども受けられます。

療養の給付を行う病院、診療所、薬局

船員保険では、厚生局長の指定を受けた病院や診療所が、療養の給付を行うしくみになっています。このような病院、診療所を保険医療機関といいます。

被保険者が病気やけがをしたとき、船員保険加入資格があればどこの病院にでもかかれるというのではなく、この保険医療機関にかからなければ、船員保険の診療を受けることはできません。

薬局の場合も、船員保険を使用して薬をもらえるところは地方厚生局長から指定を受けた薬局に限られ、これを保険薬局といいます。

船員保険で受けられない診療について

船員保険の「療養の給付」は、病気やケガをしたときの治療を対象として行われます。このため、日常生活に何ら支障がないのに受ける診療(美容整形など)に船員保険は使えません。妊娠も病気とはみなされないため、正常な状態での妊娠・出産は船員保険の適用から除外されています。また、船員保険の目的からはずれるような病気やケガをしたときは給付が制限されることがあります。

船員保険が使えないケース

- 美容を目的とする整形手術

- 近視の手術など

- 研究中の先進医療

- 予防注射

- 単なる疲労・けん怠感に対する栄養剤の注射

- 健康診断、人間ドック

- 正常な妊娠・出産

- 経済的理由による人工妊娠中絶

例外的に船員保険が使えるケース

- 斜視等で労務に支障をきたす場合、生まれつきの口唇裂の手術、ケガの処置のための整形手術、他人に著しい不快感を与えるワキガの手術など

- 大学病院などで厚生労働大臣の定める診療を受ける場合

- 感染の拡大の危険性があり、認められた場合の予防注射

- 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)などによる異常分娩の場合

- 母体に危険が迫った場合に母体を保護するための人工妊娠中絶

業務上や通勤災害によるケガは?

業務上の原因による病気やケガ、通勤途上に被った災害などが原因の病気やケガについては、船員保険給付は行われず、原則として労災保険の適用となります。

一部負担金

マイナ保険証・資格確認書等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来にかかわらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。

一部負担金の割合

年齢 |

所得区分 |

負担割合 |

|---|---|---|

|

75歳以上 |

現役並み所得者 |

後期高齢者医療制度に該当 |

|

一般 |

||

|

70歳以上75歳未満 |

現役並み所得者 |

3割 |

|

一般 |

2割 |

|

|

70歳未満 |

(標準報酬月額に関わらず) |

3割(義務教育就学前2割) |

なお、被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったときでも、被扶養者であった方の年収と併せて計算できます。

こんな場合は船員保険給付が制限されます

次のような場合の病気やケガについては、船員保険制度の健全な運営を阻害することになりますので、給付が受けられなかったり、一部を制限されることがあります。

- 犯罪行為や故意に事故(病気・ケガ・死亡など)を起こしたとき

- ケンカ、酒酔いなどで病気やケガをしたとき

- 正当な理由もないのに医師(病院)の指示に従わなかったとき

- 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき

- 保険者の指示する質問や診断を拒んだとき

- 少年院や刑事施設などにいるとき(船員保険給付を行うことが事実上不可能なため、支給されません。ただし、葬祭料と被扶養者への支給は行われます)