-

すでに発行された保険証はいつまで利用することができますか?

A1:

保険証は、令和6年12月2日以降、新規で発行されなくなりましたが、令和6年12月1日以前に発行された保険証は資格喪失しない場合、令和7年12月1日までご利用いただくことができます。

令和6年12月2日以降に保険証を紛失等された場合、保険証の再発行はされないため、マイナ保険証を利用していない方等は、資格確認書交付申請書を船舶所有者から船員保険部までご提出ください。

なお、保険証が発行された方のうち、マイナ保険証を利用していない方等は、令和7年6月以降、申請なしで資格確認書を船員保険部から船舶所有者へ(疾病任意継続に加入中の方はご自宅へ)お送りする予定です。

-

資格確認書と資格情報のお知らせはどのような違いがありますか?

A2:

<資格確認書>

資格取得届等において、資格確認書が必要な方やマイナ保険証を利用していない方等に、有効期限が最長5年の資格確認書が発行されます。医療機関等に提示することで、これまで通り医療にかかることができます。

<資格情報のお知らせ>

資格情報のお知らせは、新たに船員保険に加入されたすべての方に発行されます。マイナ保険証が利用できない医療機関等において、マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けられますが、資格情報のお知らせのみで受診することはできません。

-

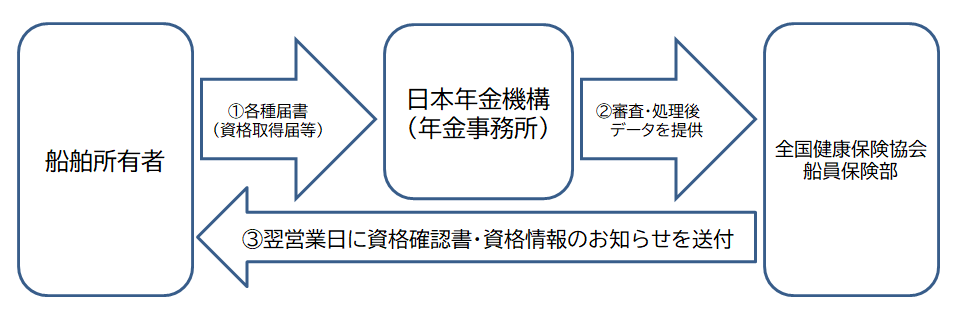

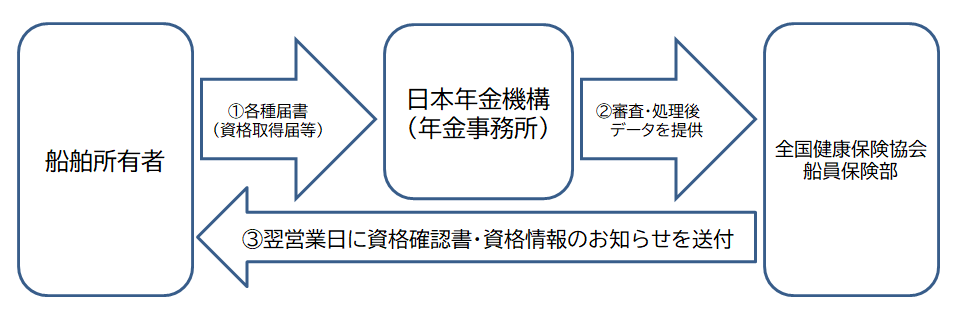

資格確認書や資格情報のお知らせはどのような流れで交付されますか?

A3:

船舶所有者から日本年金機構(年金事務所・事務センター)に提出された各種届書(資格取得届など)は、まず日本年金機構で審査・処理がされ、処理の翌日(休日の場合は翌営業日)に当該届書の情報が船員保険部に送付されます。船員保険部は、その届書の情報に基づき資格確認書(発行を希望された場合)や資格情報のお知らせを発行し、船舶所有者宛に郵送します。

-

資格確認書や資格情報のお知らせを紛失・破損しました。再交付にはどのような手続きが必要ですか?

A4:

<資格確認書>

船舶所有者をとおして船員保険部に「資格確認書交付申請書」を提出してください。約1週間で再交付し、船舶所有者に郵送します。

なお、紛失した資格確認書も有効に使用できますので、 資格確認書を紛失したときや盗難にあったときは、他人に悪用されないよう、念のため警察署に遺失届または盗難被害届を提出してご相談ください。

また、資格確認書の再発行後に紛失した資格確認書が見つかったときは、見つかった資格確認書を船員保険部にご郵送ください。

<資格情報のお知らせ>

被保険者の方が直接船員保険部あてに「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出してください。約1週間で再交付し、被保険者のご自宅に郵送します。

また、資格情報のお知らせの再発行後に紛失した資格情報のお知らせが見つかったときは、見つかった資格情報のお知らせを船員保険部にご郵送ください。

-

資格確認書が届くまでの間に病院にかかり医療費を全額自己負担しました。払い戻しをうけることができますか?

A5:

手続き直後で資格確認書が届いていなかったなど、やむを得ない理由で医療費を全額自己負担された場合は、申請により加入者が負担すべき分を差し引いた額が「療養費」として払い戻しされます。療養費の詳細は

こちらです。

-

退職して船員保険の資格を喪失しました。資格確認書や資格情報のお知らせはいつまで使用できますか?

A6:

資格確認書や資格情報のお知らせが使用できるのは退職日までのため、退職日の翌日以降は使用できません。また、有効期間内の資格確認書が発行されている場合は、すみやかに船舶所有者に返却してください(有効期間を過ぎた資格確認書及び資格情報のお知らせは返却する必要はありません)。

-

業務中に病気・ケガをしましたが、資格確認書(マイナ保険証)を使用できますか?

A7:

業務中(通勤中)の病気・けがは、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、資格確認書(マイナ保険証) は使用しないでください。 手続等の詳細は、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

※労働基準監督署にお問い合わせされた結果、労働災害に該当しなかった場合は、船員保険の対象となります。その際には、お問い合わせされた日時・対応者の氏名・回答内容を控えておいてください。

-

他者の行為(交通事故など)により病気・けがをしましたが、資格確認書(マイナ保険証)を使用できますか?

A8:

業務中(通勤中)に発生したものでなければ、他者の行為による病気・けがについても、資格確認書(マイナ保険証)を使用できます。

ただし、後日、船員保険から加害者に対して船員保険で負担した医療費の請求を行いますので、「第三者行為による傷病届」を提出してください。すぐに提出できないときにはご連絡ください。

また、示談する場合は、不用意に損害賠償請求権を放棄しないように慎重に進めてください。

「第三者行為による傷病届」は

こちらをご利用ください。

※損害賠償請求権の代位取得

交通事故や暴力行為で他者にケガをさせられたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求することができますが、資格確認書(マイナ保険証)を使用された場合は、本来は加害者が支払うべき医療費を船員保険部が立て替えたことになります。

そのため、船員保険部は、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し(損害賠償請求権の代位取得)給付した費用を加害者(または損害保険会社)に請求します。

75歳以上の被保険者ですが、船員保険の資格確認書と後期高齢者医療制度の資格確認書を両方持っていますが、どうしてですか?また、医療機関の窓口ではどちらを提示すればいいのですか?

A9:

船員保険では、船員保険制度独自の給付があり、それらの給付を受ける際に必要となるため、75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者となっている方についても、船員保険の資格確認書をお持ちいただいています(被保険者のみ)。

船員保険療養補償証明書を提示して診療を受ける場合には、自己負担なしとなるため、船員保険の資格確認書をご提示いただき、その他の場合には、後期高齢者医療制度の資格確認書をご提示願います。