- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)

- 2-2療養補償証明書

- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届

- 2-4一部負担金相当額支給申請書

- 2-5高額療養費支給申請書

- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

- 2-8限度額適用認定申請書

- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書

- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書

- 2-11傷病手当金支給申請書

- 2-12出産手当金支給申請書

- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書

- 2-14出産育児一時金支給申請書

- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書

- 2-16移送費支給申請書(移送届)

- 2-17葬祭料請求書

- 2-18第三者行為による傷病届

- 2-19負傷原因届

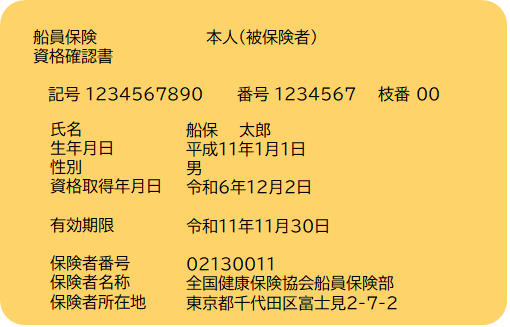

マイナンバーカードを保険証として利用できます

医療機関等の受診方法について

医療機関等への受診方法や、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するための登録方法、船員の方がマイナ保険証を利用することのメリット等を掲載したリーフレットを作成しましたのでぜひご覧ください。

なお、印刷したものは令和7年10月下旬に被保険者及び船舶所有者の皆さまにお送りしました。

マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書で医療機関等を受診できます

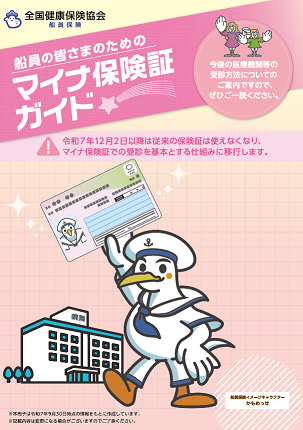

(1)船員保険資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行

届書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて、管轄の年金事務所へご提出ください。

※チェックしていただければ、数日で発行いたします。

(3)船員保険部の確認による発行

(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象①~③であると船員保険部で確認できた方には、資格取得から30~50日後に申請不要で発行いたします。

※すみやかな発行を希望される場合は、(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。

協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください

マイナ保険証について解説した動画を作成しました

電子証明書の有効期限にご注意ください

個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください

協会けんぽで個人番号(マイナンバー)を保有していないご加入者様について、個人番号を登録させて頂くため、船舶所有者様宛に、「個人番号(マイナンバー)の提出にご協力ください」のご案内を発送しております。

ご案内が届いた船舶所有者様または加入者様におかれましては、個人番号を確認することができる書類(マイナンバーカードの写し等)を協会けんぽまでご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先:全国健康保険協会船員保険部

※協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様の個人番号(マイナンバー)を日本年金機構及び住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しております。

現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有しておりますが、令和6年12月2日に従来の保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードと保険証が一体化したことから、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要がございます。

個人番号(マイナンバー)の収集業務のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

1.マイナ保険証で受診するメリット

安心・・・よりよい医療が受けられる

安心・・・よりよい医療が受けられる

▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※

▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※

▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。

※本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。

▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。

▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)

2.マイナ保険証で受診するための準備

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

▪申請方法

1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)

2. 証明写真機

3. 郵送(お住いの市区町村へ)

交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。

◆マイナンバーカードの申請手続き

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/(地方公共団体情報システム機構ホームページ) マイナンバーカードがある方は保険証利用の申込み

マイナンバーカードがある方は保険証利用の申込み

マイナンバーカードを保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択

▪医療機関で

☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。

▪ スマートフォンから

☑下記3つを準備

1. マイナンバーカード

2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

3. アプリ「マイナポータル」のインストール

STEP2_「申し込む」をタップする。

STEP3_利用規約等に同意する。

STEP4_マイナンバーカードを読み取る。

☑必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→保険証利用の申込み

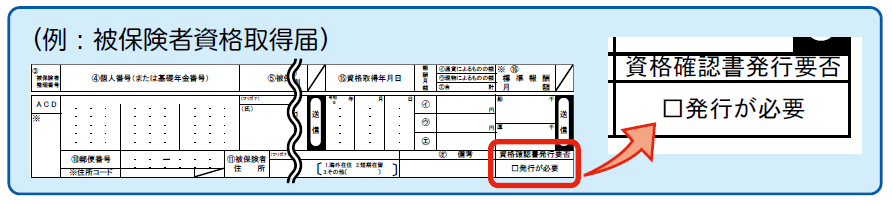

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

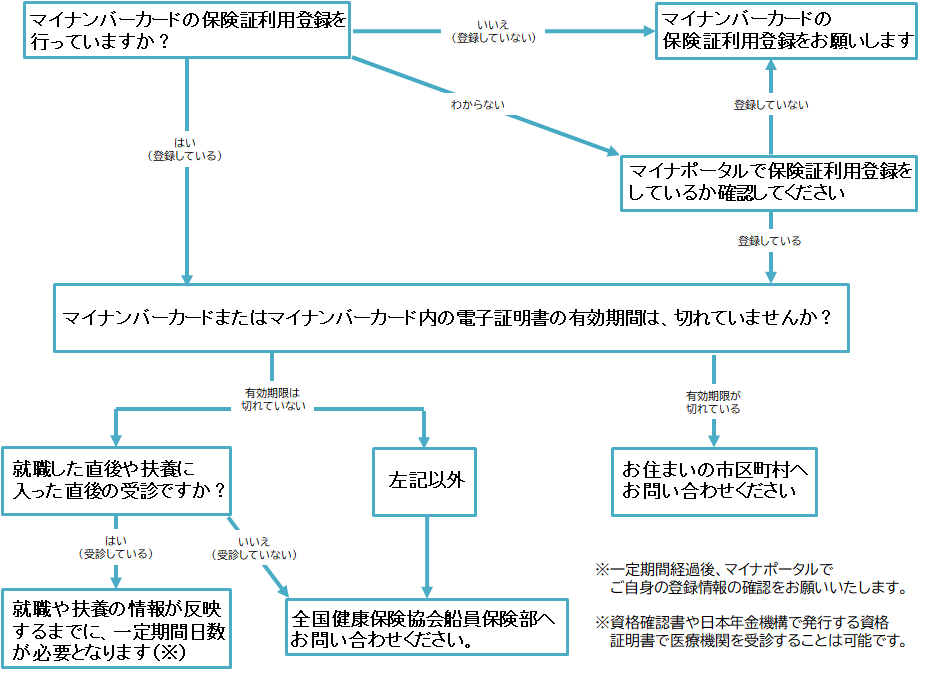

マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします

マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの保険証利用の

お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。

マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。

マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。

STEP1_マイナポータルにログインします。

STEP2_ログイン後、画面下部の「注目情報」までスクロールし、「最新の健康保険証情報の確認」を押します。

STEP3_保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている保険証情報を確認いただけます。

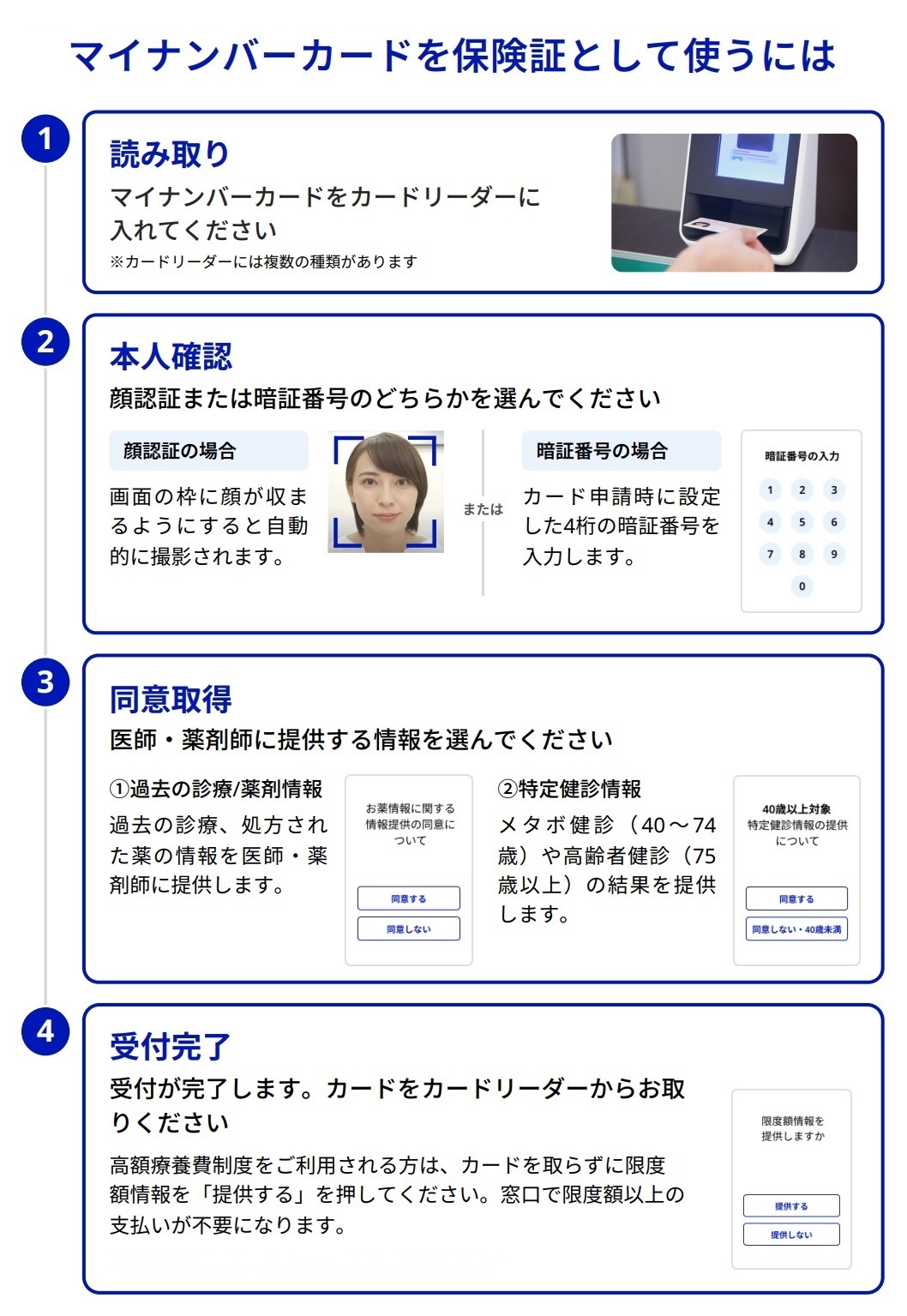

4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI(厚生労働省作成動画)

5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法

6.マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて

船舶所有者・ご担当者のみなさまへ

7.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。

「資格取得届」「被扶養者異動届」は10日以内に日本年金機構等へ提出

「資格取得届」「被扶養者異動届」は10日以内に日本年金機構等へ提出

なお、乳幼児等マイナンバーの記載が出来ない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載をお願いします。

8.船員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。

健康経営優良法人認定制度の調査項目に、船舶所有者のマイナ保険証利用促進の取組状況が追加される予定です。

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

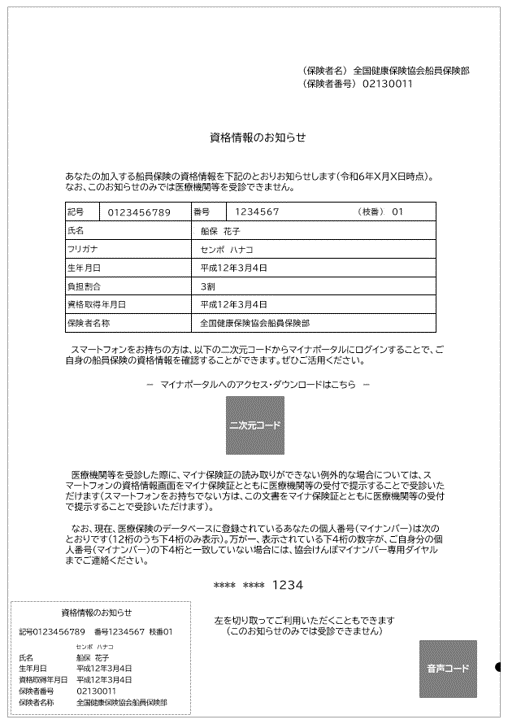

資格情報のお知らせについて

マイナンバーについての関連ページ

◆マイナンバーカードの健康保険証利用について

◆マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード

◆マイナンバー関連ページ(総務省トップページ)

- 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください

- 個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください

- (令和7年3月27日開催)船員保険オンライン事務説明会資料のダウンロードについて

- (令和7年10月30日開催)船員保険オンライン事務説明会資料のダウンロードについて(東京以外)

- (令和7年10月30日開催)船員保険オンライン事務説明会資料のダウンロードについて(東京)

- 全国健康保険協会船員保険部YouTube運用ポリシー及び利用規約

- 船員保険イメージキャラクター誕生!

- 全国健康保険協会の名をかたる偽の電子メールやコンピュータウィルス等にご注意ください

- 保険診療は正しく受診していただくようお願いいたします

- あなたにあった出産施設を探せるサイト「出産なび」

- アスベストについて